Als passender Treffpunkt war das Caffè Greco in Rom unschlagbar. Renato Guttuso stand rauchend am Tresen und beobachtete, wie die Gäste nach und nach eintrafen. Allesamt bekannte Spezialisten, echte Stars darunter – allesamt alte weiße… Aber lassen wir das, sie stammen aus einer anderen Zeit und haben immer noch viel Einfluss auf das Gespräch über KUNST. Also hören wir ihnen mal zu, kritisch, versteht sich.

In der Mitte saß auf dem roten Polster ein sehr betagter Schwabe, der schon den Frascati kritisch beschmeckte, war er doch von zu Hause andere Tropfen gewöhnt. Und andere Mengen. Der wesentlich jüngere John Searle war mit seinem Hund Gilbert gekommen und erzählte gerade spannend von seinem Skiunfall – „ski is a sort of art also“ -, als der Diskussionsleiter – ein bärtiger Typ wie aus der Schule von Athen – an sein Glas klopfte und um Aufmerksamkeit bat.

„Meine Herren, wir haben uns versammelt, weil uns alle eines eint: Wir wissen, was Kunst ist. Wir sind keine Künstler, die meisten Philosophen, aber gerade, weil wir die Kunst von außen betrachten, haben wir sie am besten im Blick. Nun haben wir gleichwohl aus dieser Perspektive viele unterschiedliche Ansichten und Ideen gewonnen. Mal sehen, ob wir sie auf irgendeinen gemeinsamen Nenner bringen können. Ich schlage vor, wir hören uns die Definitionen erst einmal an. Wer möchte den Anfang machen?“

Zahlreiches Räuspern, Ludwig Wittgenstein war von schnellstem Entschluss: „In großer Kunst findet sich ein wildes Tier gezähmt, alle große Kunst hat als ihren Grundbaß die primitivsten Triebe des Menschen.“ Theodor Adorno und einige andere lächelten süffisant. Wilhelm Dilthey nickte bedächtig: „Ja, auch die Kunst ist Ausdruck des Zeitgeistes und muß von der menschlichen Totalität her begriffen werden. Ihr Sinn ist Lebenssteigerung.“ „Richtig, und seien wir der Kunst dankbar“, sekundierte Friedrich Nietzsche, „denn sie erlaubt uns die spielerische Freiheit über den Dingen“. Mehrere Stimmen hoben jetzt an, doch sie wurden übertönt von Ernst Bloch, der aus einer Wolke von Pfeifenrauch heraus verkündete: „In Kunst wird nicht Spielerei konsumiert, in ihr geht es keineswegs um illusionistischen Schein, sondern vielmehr um Inhalte, utopisch-real gemeinte. Kunst ist grundlegend reeller ästhetischer Vorschein.“ Und schmauchte weiter.

Kurz schwieg die Runde, beeindruckt vielleicht, dann versuchte Herbert Marcuse, die Fäden zu verknüpfen: Das Spielerische oder gar Triebhafte sei ja nicht gänzlich unernst zu verstehen, „die Kunst kämpft gegen die Verdinglichung, indem sie die versteinerten Menschen und Dinge zum Sprechen bringt – zum Singen, vielleicht auch zum Tanzen!“

Wilhelm Hegel setzte sein Glas ab: „Nun, die Kunst hat die Wildheit der Begierden zu mildern die Fähigkeit und den Beruf. Was wir aber betrachten wollen, ist die auch in ihrem Zwecke wie in ihren Mitteln freie Kunst. Sie hat die Freiheit, den schönen Schein vor unsere Augen zu stellen – mit der Aufgabe, unsere wahrhaften und wirklichen geistigen Interessen zu befriedigen. Die schöpferische Einbildungskraft vermag sich in ihrer Produktion unerschöplich zu ergehen. Allerdings nicht in wilder Fessellosigkeit und auch nicht bloß in Arabesken. Ebenfalls aber nicht in reiner Nachahmung der Natur; in solchem Wettstreit wäre sie wie der Wurm, der einem Elefanten nachkriecht. Nein, sie befreit die Wahrnehmung von der Macht der natürlichen Sinnlichkeit. Sie ist ein Mittelglied zwischen der Natur, dem Sinnlichen und Vergänglichen, und dem begreifenden Denken. Die Reflexion dann übersteigt die schöne Kunst; diese dient dem Geist dazu, sich in seiner Entäußerung und Sinnlichkeit wiederzuerkennen. Also ist, dem System der Philosophie gemäß, ein Werk nur dann Kunst, wenn es aus dem Geiste entsprungen ist und nur dasjenige darstellt, was nach dem Anklange des Geistes gebildet ist. Das Sinnliche ist vergeistigt, da das Geistige versinnlicht erscheint. Erscheint, wohlgemerkt – so enthüllt Kunst die Wahrheit. Die besten Beispiele haben wir ja hier in der italienischen Malerei, deren Innigkeit, Klarheit und Freiheit der liebenden Seele ihren Selbstgenuß erlaubt – denken wir nur an Leonardo und Raphael.“

„Aber bei allem Respekt, dieser absolute Idealismus macht es doch geradezu unmöglich, einen realistischen Blick auf die Kunst zu werfen“, erregte sich Searle, was Gilbert beunruhigte, „und das ist in der Tat schlimm“. Gemurmel im Saal. „Herr Adorno hat schon einige Male vergeblich versucht, zu Wort zu kommen“, griff jetzt der Moderator ein, „bitte schenken wir ihm Gehör.“ Aber gerade da platzten einige offenbar chinesische Touristen in die Versammlung, die das an der Eingangstür angebrachte Schild „Geschlossene Gesellschaft“ wohl nicht verstanden hatten. Schnell wurden sie hinaus komplimentiert. Adorno, nachdem er seine Irritation überwunden hatte, lächelte und hob an: „Philosophie ist das Allerernsteste, aber so ernst wieder auch nicht. Nun also: Kunst hat ihr wahres Interesse dort, wo Hegel sein Desinteressement bekundet: beim Begriffslosen, Einzelnen und Besonderen. Sehen müssen wir: Das Hegelsche System ist nicht in sich wahrhaft ein Werdendes, sondern implizit in jeder Einzelbestimmung bereits vorgedacht. Solche Sicherung verurteilt es zur Unwahrheit.“ „Sehr richtig“ kam der Zwischenruf von Searle. Adorno fuhr nicht ohne Strenge im Ton fort: „Die Hegelsche Lehre ist der unerreichte Versuch, sich mit philosophischen Begriffen dem Heterogenen gewachsen zu zeigen. Nicht nur an der Kunst musste er scheitern. Deutbar ist Malerei oder Skulptur dagegen nur in ihren Bewegungsgesetzen; die Kunst bestimmt sich im Verhältnis zu dem, was sie nicht ist. Sie ist nur im Verhältnis zu ihrem anderen, ist der Prozeß damit“, sprach Adorno, schob dem Cameriere sein Weinglas zum Nachfüllen hin und fuhr sinnend fort: „Kunst hat ihren Begriff in der geschichtlich sich verändernden Konstellation von Momenten; er sperrt sich der Definition.“

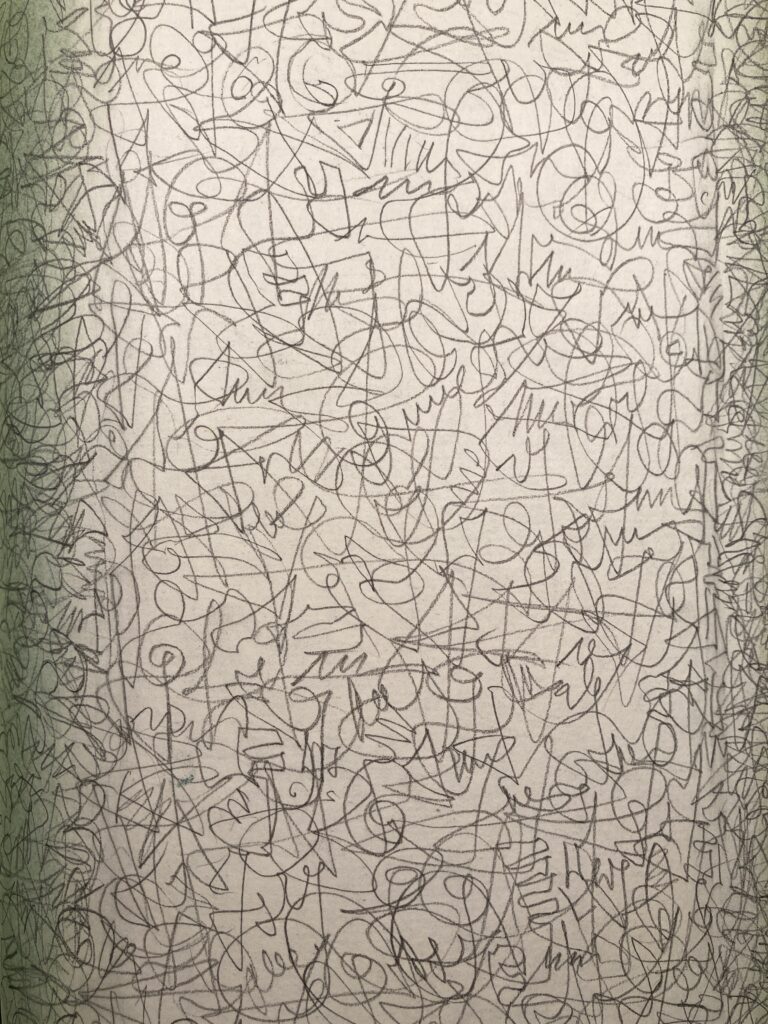

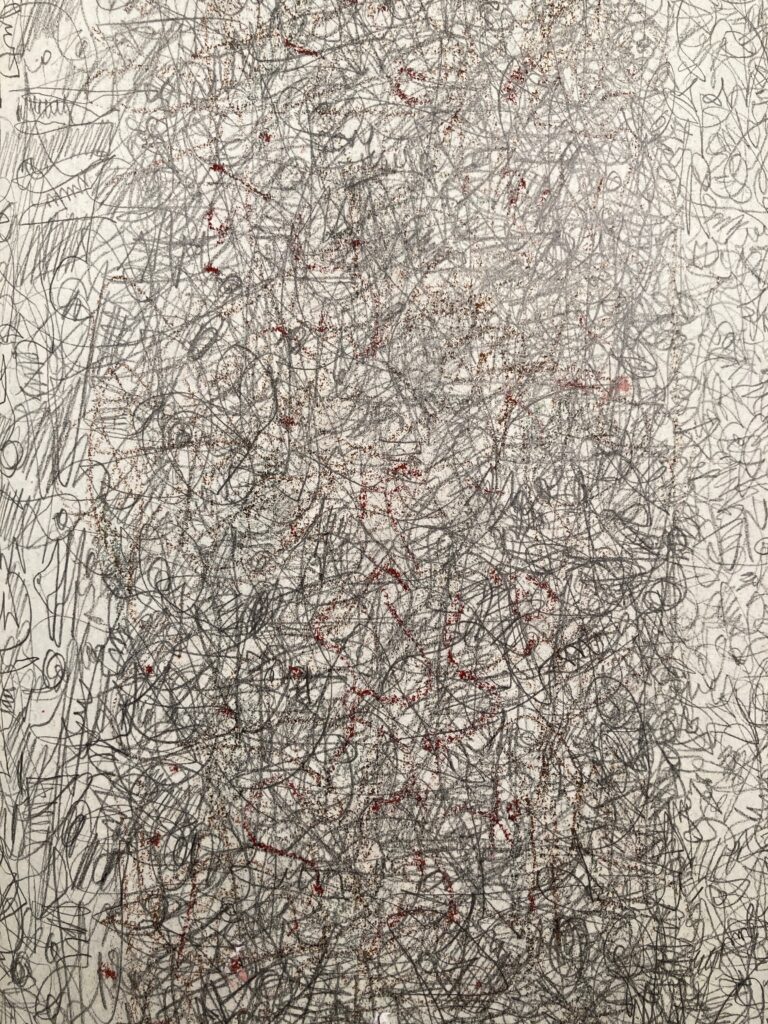

Guttuso skizzierte währenddessen mit dem Bleistift, immer wieder in die Szene blickend, eine Person fixierend. Sein Blatt zeigte vorläufig Bloch neben dem diesmal gar nicht anwesenden Giorgio de Chirico, beide im markanten Profil; Adorno mit Sonnenbrille; Hegel im Zwiegespräch mit einer unbekannten Frau, Typ Operndiva; und das Porträt von Gertrude Stein, das Picasso 1906 gemalt hatte. Eine recht freie Auffassung des Treffens also.

Da meldete sich Arthur Danto vehement zu Wort: „Zugegeben, das alles sind erhabene Reflexionen. Andererseits müssen wir aber auch an irgendeinem Punkt an das herankommen, was die Kunst zu jener erhabenen Tätigkeit werden lässt, die ihr das beinahe universale Ansehen verleiht, das sie genießt.“ Danto, der seine Brille nun abnahm, verfiel in gemächlichen Plauderton und gab reichlich Kostproben seiner bekannten Vorliebe für die gelehrte Abschweifung, so dass es hier unumgänglich ist, nur eine kurz gefasste Essenz seiner Ausführungen wiederzugeben: Kunstwerke sind nicht einfach so für sich da, sondern beziehen sich auf etwas. Dabei verwandeln sie Gewöhnliches in etwas Bedeutendes. Das rhetorische Instrument der Metapher ist unverzichtbar, um etwas auszudrücken und zu offenbaren. Das alles vermittelt jeder Künstler in seinem persönlichen Stil, und wenn man diese drei Kriterien hat: Metapher, Ausdruck und Stil, dann weiß man als kundiger Teilnehmer der Kunstwelt am Ende, dass man es mit Kunst zu tun hat.

Nach einer Weile fiel George Dickie Danto ins Wort: „Ja, die Kunstwelt weiß ganz einfach: Kunst ist das, was Galerien zeigen – das hat der Maler Karl Otto Götz auch mal ganz richtig gesagt“. Gilbert knurrte. Oder war es Danto? Dickie ließ sich nicht beirren: „Wer Künstler sein will und wer Publikum, der kennt die Regeln, weil er sie aus den kulturellen Traditionen gelernt hat. Aus diesem Wissen entspringt der Begriff von Kunst.“ Hegel nickte. „Deshalb ist die Kunstwelt eben eine Institution, ein System der Herstellung und Rezeption von Kunstwerken.“

Searle war aufgestanden und versuchte nun, die Fäden in seinem Sinne aufzugreifen: „Ich möchte die Thesen meiner beiden Landsleute, sagen wir: vom Kopf auf die Füße stellen. Die Metapher ist sicher wichtig für das Verständnis von Kunst, aber nicht als ein rhetorisches Mittel unter vielen, sondern als Struktur menschlicher Kreativität, als Basis für das Kunstschaffen und Kunstverstehen. Und ob das, was dabei herauskommt, Kunst ist, ist tatsächlich eine Frage der Institution, jedoch ganz gewiss nicht von Konventionen und Kunstbetriebssystemen. Kunst ist eine soziale Institution, analog zu anderen solchen wunderbaren kulturellen Erfindungen, in denen die Teilnehmer freiwillig die Geltung anerkennen. Oder eben nicht. Wie in der Ehe oder in der Politik zum Beispiel. Das heißt, es gibt nicht die Kunst, sondern nur das, was als Kunst gilt, und ob man dieser Vereinbarung beitritt, kann einem keine Tradition oder Regel vorschreiben. Das gehört ja gerade zur Freiheit, ohne die kein Künstler Großes leisten kann. Und der Betrachter ist ebenso frei. Als interessierter Teilnehmer an dieser Institution übernimmt er selbstverständlich auch eine Verantwortung – für seine Informiertheit, sein Urteil. Aus dieser Position heraus können alle Beteiligten auch die fraglos vorhandenen Vorurteile und Konventionen kritisch in den Blick nehmen.“

„Die Kunst stellt die Wahrheit in Weise sinnlicher Gestaltung für das Bewusstsein hin“, dozierte Hegel, dem das Absolute nun offensichtlich zu kurz kam, „und zwar eine sinnliche Gestaltung, welche in dieser ihrer Erscheinung selbst einen höheren tieferen Sinn und Bedeutung hat.“ „Metaphorische Achterbahn“, lautete ein Zwischenruf. „Darin zeigt sich seine Dialektik noch“, murmelte Adorno; Bloch und Marcuse nickten wohlwollend; die Amerikaner blickten eher irritiert, Searle gar schüttelte den Kopf. „Es ist, als schaute man in einen Brunnen und sähe im Wasser den bewegten Himmel gespiegelt“, meinte eine sanfte Stimme, gleich gefolgt von einer strengeren: „Aber Kunst ist kein Spiegel.“

Die Stimmenvielfalt steigerte sich zum Gewirr, die Gesichter der Diskutanten schienen erhitzt vom Hochtiefsten; man verlangte nach mehr – auch nach mehr Wein. Die Kellner kellnerten, was sie konnten.

Im Hintergrund hatte die Reinigungskraft des Cafés nun schon eine Weile geduldig zugehört; ihr Handwerkszeug stand neben ihr, samt gefülltem Wassereimer. Langsam wurde Ginevra ungeduldig, denn sie hatte einen Arbeitszeitplan. Da richtete der alte Schwabe jovial das Wort an sie: „Hano, Mädle, was moinscht denn du zu dem, was mir gschwätzt hend?“ (Dass eine junge Italienerin das nicht verstanden haben könne, ist ein Einwand außerhalb jeglicher Fiktion. Also indiskutabel.) Ginevra zuckte die Schultern und begleitete ihre Antwort mit munteren Gesten: „Ich habe keine Ahnung, was Kunst ist, aber wenn ich welche sehe, weiß ich es. Es kommt so aus dem Körper, wie beim Putzen, aber dann macht es Zack, und ich sehe die Sache ganz neu. Muss nicht im Museum sein, da putze ich schon mal. Kann auch passieren, wenn ich an nix Böses denke. Da war zum Beispiel ein Schild an der Piazza del Popolo, das auf dem Kopf stand. Toll, denke ich, das kriegt ja einen ganz neuen Sinn. Und andere sehen das auch. Bianca sagt, das hat aber keiner gemacht, das ist dann keine Kunst. Weiß ich nicht. Am Ende hab ich es dann ja irgendwie gemacht. Könnt‘ ich eigentlich signieren, so wie Renato seine Bilder. Wenn sich einer beschwert, kann ich es ja wieder wegwischen. Also, ich glaube, auf’s Machen kommt es eigentlich an. Vorsicht, die Herren, jetzt wird’s hier nass!“