Die Künstlerin, der Künstler, die Betrachter und auch die Kunstwerke haben ihren je eigenen Bewegungsraum. In diesen sich berührenden Sphären spielen sich die Prozesse der Kunstkommunikation ab, die gelingen können, soweit eben „Spielräume der Freiheit“ eröffnet und genutzt werden. Diese These möchte ich im Folgenden erläutern.

Wenn wir über Kunst sprechen, meinen wir ein kulturelles Phänomen, eine Institution, in der es um Artefakte geht. Beteiligte sind der Künstler (Autor) und Rezipienten, wobei unter letztere alle die verschiedenen Akteure subsumiert sind, die mit der Kunst auf ihre Weise umgehen. Der Autor ist frei in dem, was er tut. Der Rezipient ist frei darin, wie er ein Werk aufnimmt. Kunst ist das, worüber Konsens besteht, dass es Kunst ist. Sonst ist es Hobby, Design, Handwerk, Kitsch oder was immer. Diese Unterscheidung ist hier nicht als Rangfolge im Sinne der alten bildungsbürgerlichen Wertehierarchie gemeint, sondern wird als sachliche Unterscheidung von Arbeits- und Lebensbereichen beibehalten (in dem Bewusstsein, dass die Grenzen fließend sind). Das heißt, die Freiheit der Kunst wird auch als Kriterium dafür angesehen, dass die Kunst nicht als indifferenter Teil einer allumfassenden Ästhetisierung praktisch verschwindet. (Gerade das ist nicht nur ein Interesse der Freiheit, sondern auch der Käufer, die soziale Distinktion einhandeln wollen.) Gäbe es diese Freiheiten nicht, wäre das oben genannte Thema bereits erledigt. Wenn wir aber davon ausgehen, dass es sie gibt – wobei Freiheit oder Autonomie immer vielfältig bedingt und eingeschränkt sind, wie im übrigen Leben -, können wir uns den Zusammenhang näher anschauen.

Spielraum als Metapher meint Bewegungsraum, Freiraum. Das Bild stammt aus der Mechanik, wo „etwas hat Spiel“ bedeutet, dass eine Bewegung ungehindert ablaufen kann, nichts ist zu eng oder zu fest geschraubt. Auf den Menschen übertragen heißt das: Er hat Raum, sich frei zu entfalten. Spielraum ist dann ein Synonym für Freiheit des Denkens und des Handelns.

Spiel als nicht ernste, nicht einem praktischen Zweck dienende Betätigung meint etwas anderes: Der Spieler probiert Rollen, Masken, Regeln; experimentiert mit Dingen; er kann sein Agieren vom Zufall bestimmen lassen und dem Glück eine Chance geben; er kann auf vielfältige Weise spielen, aber er kann jederzeit aus dem Spiel aussteigen. Für die Kunst indes ist dieser Spiel-Begriff problematisch. Viele Künstler werden ihn für ihre Arbeit ablehnen. Ihnen ist es ernst; sie empfinden ihre künstlerische Arbeit als existenziell, sie widmen ihr ihr Leben. Sie haben die Freiheit, Spielregeln eben nicht zu akzeptieren; sie dürfen Spielverderber sein. Das heißt nicht, dass es dabei keine spielerischen Haltungen und Methoden in Werkprozessen geben kann. Unberührt von diesen Überlegungen ist auch die große Tradition unterschiedlicher Spielbegriffe in der philosophischen Ästhetik, in der Kulturtheorie und speziell der Spielwissenschaft.

Aber um diese Aspekte soll es hier nicht gehen, zumal daraus kein für dieses Thema eindeutiger Spielbegriff zu gewinnen ist. Es geht vielmehr grundsätzlich um Handlungsfreiheit. Der Spielraum ist der, den die Freiheit zum Handeln innerhalb der Grenzen der Möglichkeiten hat.

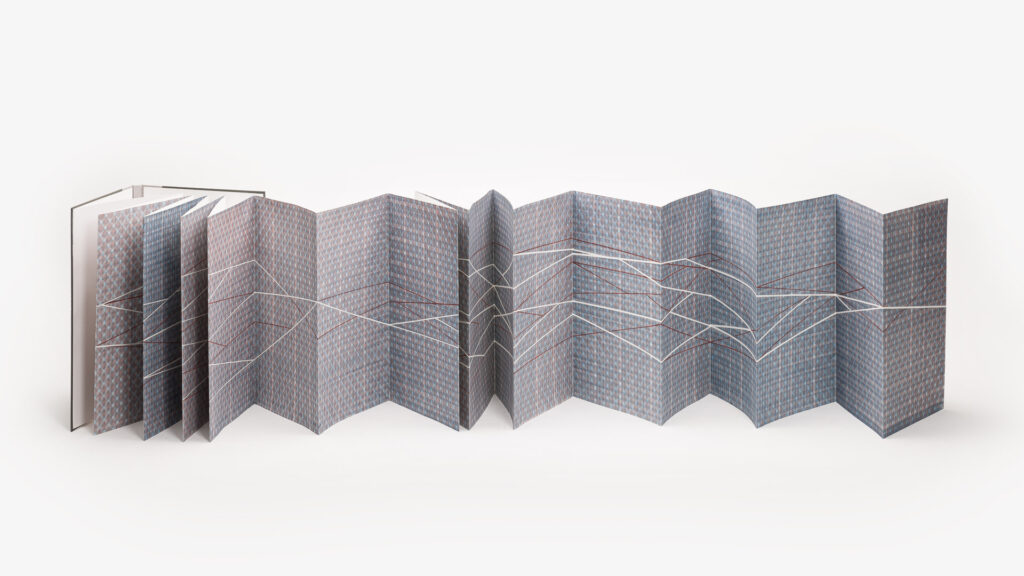

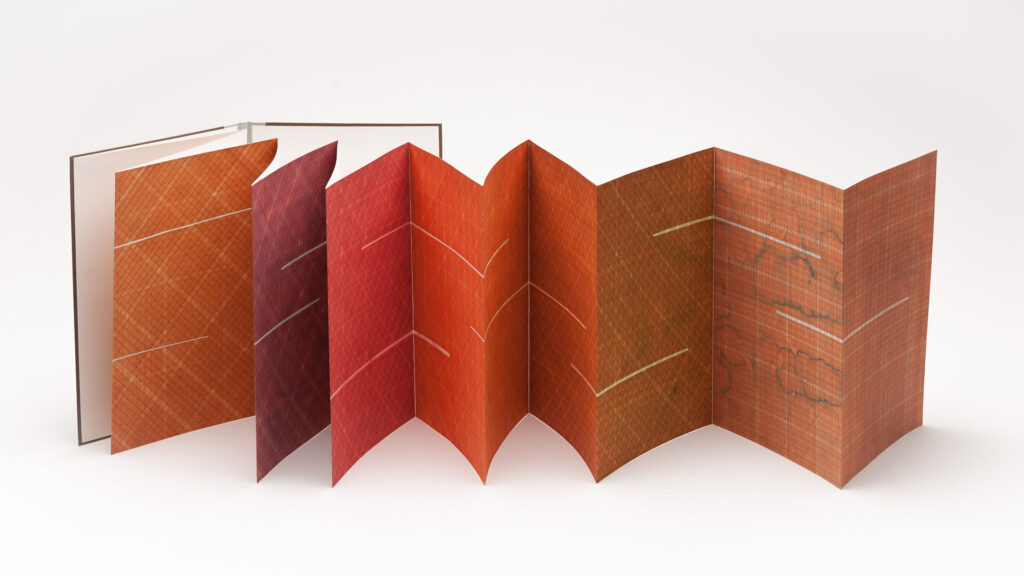

Zu der Begrenztheit der subjektiven Möglichkeiten trägt auch die Widerständigkeit, partielle Unverfügbarkeit, das Eigenleben des Objekts bei, auch bereits im Prozess des Machens. Ästhetische Formen entwickeln sich nicht immer wie geplant, Unvorhergesehenes ereignet sich. Ein Werk kann in einem veränderten Kontext einen anderen Ausdruck annehmen. Für solche Erfahrungen stehen in den einschlägigen Debatten z.B. Begriffe wie „Eigenmächtigkeit der Ästhetik“ (Rauterberg) oder „Logik der Bilder“ (Böhm). Sowohl für den Künstler wie den Betrachter muss das Werk nicht vollständig fassbar, in Sprache zu übersetzen und verständlich sein. Unverständlichkeit gehört in den Spielraum des Objekts. Das Werk kann seinem Schöpfer fremd gegenüber stehen. Wie sehr diese Distanz und die unmögliche Idee ihrer Überwindung Künstler umtreibt, wird vielleicht im Pygmalion-Mythos deutlich, auch in der Geschichte des Golem oder in neuer Zeit in Urs Widmers Erzählung „Indianersommer“, in der ein Betrachter in eine Bildszenerie steigt und dort auf den Maler trifft. Zur Distanz gehört auch das Gefühl: „Das Werk wird noch da sein, wenn ich nicht mehr bin“. In jedem Fall: Der Künstler muss sein Werk in die Freiheit der Sichtbarkeit entlassen.

Was für den subjektiven Spielraum aus Sicht der Anthropologie für alle Menschen gilt, hat für den Künstler eine besondere Bedeutung. Seine Handlungsfreiheit braucht und beansprucht einen besonders großen Spielraum. Künstler neigen dazu, auf der Suche nach dem Eigenen und dem Neuen Grenzen zu überschreiten und Regeln zu brechen. Der künstlerische Spielraum wird damit zum Raum der Freiheit. So schließt sich dieser Argumentationskreis: Ohne Freiheit keine Kunst. Aber ist damit nicht einem unterdrückten Künstler in einer Diktatur sein Künstlersein abgesprochen? Das wäre ein höchst unerwünschter Erfolg für die Diktatoren. Die Frage ist, welche Freiheit unterdrückte Kunst dennoch braucht und haben kann. Der politisch verfolgte Künstler, der trotzdem ein Werk schafft (Ai Weiwei in China ist ein prominentes Beispiel), kämpft um den Spielraum, trotz aller Widerstände und Einengungen. Auch wenn sein Spielraum eingeschränkt wird, ist seine Anstrengung umgekehrt umso wichtiger, weil er das Existenzrecht – seines und das der Kunst überhaupt – verteidigt. Hier wird noch einmal deutlich, dass es nicht immer um ein Spiel geht. In diesem Spielraum ist es mitunter todernst.

Der Begriff Spielraum beschreibt die bedingte Freiheit, die relative Autonomie sehr gut. Die Kunst braucht, wie beschrieben, ein Mindestmaß an äußerer Freiheit, um entstehen und wirken zu können. Offenbar ist aber die Dimension des politischen Spielraums nicht allein maßgebend für die Qualität eines Werks. Die einfache Gleichung „Je größer der Spielraum, desto besser die Kunst“ geht nicht auf. Auch in repressiven Verhältnissen kann die Kraft der Imagination ihre Wirkung auf unterschiedliche Weise entfalten. „Das Vorstellungsvermögen bleibt auch in der Gefangenschaft frei“, lässt Imre Kertész die Hauptfigur in seinem „Roman eines Schicksallosen“ sagen; er ist Häftling im KZ Buchenwald, so wie seinerzeit der Schriftsteller. Die Möglichkeit, dass ein Mensch – und damit seine Freiheit – ganz vernichtet wird, ist leider immer gegenwärtig. Wesentlich aufgrund historischer Erfahrungen gibt es in der Bundesrepublik einen starken Schutz der Kunstfreiheit in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes. Dieser Schutz darf auch nicht, wie bei anderen Grundrechten durchaus, durch ein Gesetz eingeschränkt werden. Politisch ist der Spielraum in Deutschland also sehr groß, im Unterschied zu vielen anderen Ländern. Die Künstler hierzulande sind rechtlich frei dazu, ihr eigensinniges Werk zu schaffen. Die dafür notwendige innere Freiheit kann und muss jeder selbst entwickeln. Der innere Freiheitsdrang, die Kreativiät im Kopf und in der Hand, ist offensichtlich entscheidender als der Spielraum, den die äußeren Bedingungen gewähren. Zum mentalen Spielraum gehört notwendig auch die Fähigkeit zur Reflexion des Werkprozesses und zur Selbstkritik, die den Horizont offen hält für eine Weiterentwicklung.

Frei sein darf der Künstler darüberhinaus von allen Zumutungen: Er ermittelt nicht die Wahrheit, ist nicht zuständig für Schönheit, Verständlichkeit oder Repräsentativität. Er muss nicht den Betrachter in Atmosphären einüben oder therapieren, nicht politisch sein, nicht unpolitisch sein. Er darf sich für unzuständig halten, die Realität wiederzugeben, und er muss auch keine Gegenentwürfe liefern. Er hat das Recht, sich dem Anspruch zu widersetzen, bedeutsam zu sein oder innovativ. Er darf alle Ansprüche an ihn ignorieren und jegliche Indienstnahmen seiner Arbeit ablehnen. Er ist frei darin, das alles freiwillig zu tun, er darf aber immer seinem Eigensinn folgen. Noch vieles, was Philosophen, Pädagogen, Kunsthistoriker, Kritiker und Staatsbeamte dem Künstler auftragen wollen, ließe sich sammeln. Explizite und implizite Vorstellungen, was Kunst zu sein hat, finden sich in allen ihren Texten. Und es gibt die vielen faszinierenden Beispiele großer Künstlerinnen und Künstler, die mit ihrer Eigensinnigkeit alle diese Zumutungen unterlaufen. Und, nicht zu vergessen: die unaufhebbare Schwierigkeit, ein komplexes Werk zu erfassen. Die Kunst ist jedenfalls der Igel, der dem Hasen des Betriebssystems oder anderer sozialer Zusammenhänge immer voraus sein kann. Wenn er es denn will und seinen Spielraum nutzt.

Was ist die Freiheit und die Verantwortung des Rezipienten? Wie in jeder Form der Kommunikation geht es auch in der Kunst um das Gelingen dieser Kommunikation. Das Werk, die Darstellung, der konkrete Auftritt, spricht zum Betrachter in unterschiedlicher und mehr oder weniger schwer verständlicher Weise. Selbst hermetische Werke sind zumindest an einen idealen Betrachter gerichtet. Gelingen heißt in der Kunst sicherlich etwas anderes als in der Alltagskommunikation. Wenn Kunstwerke ein offenes Sinnangebot machen, wenn das Verstehen ein letzlich unabschließbarer Prozess ist, dann ist auch das Ziel der Kommunikation in Bewegung und damit das Gelingen. Es geht demnach nicht einfach um ein harmonisierendes Ein-Verständnis. Irritationen können Teil des Prozesses sein, ebenso die Infragestellung der Kommunikation. Ästhetische Lust und Freude am Werk vor jeder verbalen Erklärung können zu den Grundlagen des Gelingens gehören so gut wie Kenntnisse und gedankliche Fähigkeiten.

So ist angedeutet, dass die Arbeit des Rezipienten anspruchsvoll sein kann. Sie ist ebenfalls schöpferisch (und muss nicht in allem den Intentionen des Künstlers folgen). Soweit der Betrachter das Gelingen der Kommunikation verantwortet, kommt es darauf an, dass er sich auf das Werk kritisch und selbstkritisch einlässt.

Klassische Kunst lässt sich in der Regel eher über die Betrachtung von Inhalt und Form erschließen als moderne, die narrative Inhalte auch verweigern kann. Sie folgt keinem Kanon, oft gibt es in der Darstellung Brüche, Fragmente und letztlich Sinnverweigerungen, die sich einer hermeneutischen Interpretation entziehen. Der Rezipient hat die doppelte Aufgabe, Kriterien des Verständnisses zu ermitteln und diese gleichzeitig in Frage zu stellen. Das verlangt nicht nur die rhetorische Struktur vieler Werke. Die Kritikfähigkeit ist auch Voraussetzung für die möglichst große Unabhängigkeit von (vermeintlichen) Autoritäten und Experten, die gerne ihre interessegeleiteten Sichtweisen absolut setzen, den unterschiedlichen Zwecken des Betriebssystems folgend. Davon darf sich der Betrachter frei machen, er hat die Möglichkeit, seinen eigenen Eindrücken und Empfindungen zu trauen und sich Wissen anzueignen, das ihn einem Verständnis und damit einem Gelingen der Kommunikation näher bringt. Er darf ein Angebot aber auch ablehnen. Wer sich nicht mit einem Werk befasst, kann logischerweise kein Urteil darüber bilden. In der Alltagspraxis sieht das mitunter anders aus: Hier herrscht dann oft die Sprache des Ressentiments und der Verunglimpfung. Eine sachliche Kritik und von Argumenten getragene Zurückweisung andererseits bleibt immer – soll das Freiheitsrecht der Kunst nicht beschädigt werden – ein Standpunkt in einer offenen Diskussion. Eine Zensur kann auch hier nicht stattfinden. Wenn Bilder aus öffentlichen Ausstellungen, ein Obelisk mit einer Inschrift von einem städtischen Platz oder ein Gedicht von einer Wand im öffentlichen Raum entfernt werden, weil es partielle Einwände bzw. Empfindlichkeiten dagegen gibt, wird auch die allgemeine und freie öffentliche Debatte darüber erschwert, wenn nicht ganz verhindert.

Das letzte Wort wird nicht gesprochen. Ästhetische Erfahrung und Kunstkommunikation sind offene Prozesse, prinzipiell ohne Ende, in denen der Spielraum der Freiheit ständig neu eröffnet wird.

Am konkreten Beispiel eines Kunstwerks – „13. 4. 1981“ von Olaf Metzel – möchte ich zeigen, welche Freiheit sich ein Künstler nimmt, wie sein Spielraum eingeschränkt wird, wie frei oder unfrei ein Publikum reagiert und wie eine Debatte über den Kunststatus geführt wird. Das Exempel deckt dabei viele, sicherlich nicht alle denkbaren Hinsichten und Kriterien ab.

Nach einer Demonstration am 13. 4. 1981 auf dem Kurfürstendamm fand der Berliner Künstler Olaf Metzel am Straßenrand eine Anhäufung rot-weißer Absperrgitter mit einem Einkaufswagen darauf vor. Er fotografierte dieses Objekt und machte später den Zufallsfund zum Ausgangspunkt seiner Arbeit für den öffentlichen Raum, eben auf dem Kurfürstendamm, mit dem Titel „13. 4. 1981“. Diese Plastik, 1987 aufgestellt im Rahmen des städtischen Projekts „Skulpturenboulevard“, erinnert in der repräsentativen Einkaufsmeile an die Proteste der Hausbesetzerszene in einer Weise, die die Relikte der Demo gleichzeitig zitiert und verfremdet. Metzel ließ Polizeiabsperrgitter, Einkaufswagen zum Transportieren von Wurfgeschossen, der Überlieferung nach Pflastersteine, und eben diese Steine in vergrößerter Dimension herstellen. Aus den rot-weißen Gittern konstruierte er einen 11,5 Meter hohen Turm mit waagerechten und senkrechten sowie dynamisch nach oben strebenden Linien. Unten liegen die (um ein Vielfaches vergrößerten) Steine, einer liegt oben im Einkaufswagen. Der Metzel-Turm lud erfolgreich nicht nur zum Betrachten, sondern auch zum darauf Klettern und Sitzen ein.

Der Künstler negierte den tradierten Ansatz der Möblierung des öffentlichen Raums durch (Schmuck-) Kunst, die inhaltlich nichts mit ihrem Standort zu tun hat. Sein Werk ist nicht Beiwerk, sondern greift einen wunden Punkt der Stadtgeschichte, genau den Konfliktstoff des Ortes auf, an dem „13. 4. 1981“ installiert wurde. Damit unterschied sich die Plastik von allen anderen des Projekts, die eher der Dekoration der Stadt dienten (so beschrieben im „Kunstforum“ Nr. 84, S. 326). Zwar bezeichnet Metzel selbst seine Arbeit als Agieren auf der „verlängerten Spielwiese“, meint damit die Wirkungslosigkeit auch kritischer Kunst, doch eben diese „Verlängerung“ ist sein Freiraum. Er gibt ein ästhetisch-politisches Statement ab, das sich dann als gar nicht so wirkungslos erweist. Das erinnert an den Beuysschen Gedanken, dass Kunst politisch wirken, dabei aber immer ästhetisch eine Sensation bieten soll – sonst wäre sie uninteressant.

Metzel holt die Plastik buchstäblich vom Sockel. Sein ironisch verfremdetes Zitat einer vorgefundenen Situation verweigert sich jeglichem Harmoniebedürfnis, der Aufhübschung durch Kunst. Vielmehr provoziert er den Konflikt neu. Dabei ist sein Werk formalästhetisch durchaus auch ein Genußangebot. Und es taugt zum Benutzen für eine Kletterpartie. Das Gerüst bietet Ausblick von oben, aber keinen Anlass für moralische Überhöhung.

Im öffentlichen Raum entfaltet sich am sichtbarsten ein Eigenleben des Werks. Wie das Objekt vom Publikum benutzt wird, ist nicht planbar. Aber auch die Spannung zwischen ästhetischer Form (Anklang an Tatlins dynamischen Turm) und Lakonie des Alltagsmaterials ist ein lebendiger Prozess, der nicht still zu stellen ist.

Der Kultursenator als Auftraggeber hat das Werk ermöglicht und trotz aller Angriffe von Teilen des Publikums und der Boulevardpresse verteidigt; es blieb 1987 und auch noch im folgenden Jahr an seinem Ort. Den Mut zum Ankauf und zu einer dauerhaften Präsentation hatte die Stadt Berlin dann nicht. Hier endete für Metzel der Spielraum der äußeren Kunstfreiheit. Erst ein privater Käufer sorgte Jahre später dafür, daß das Werk auf seinem Gelände im Stadtraum wieder sichtbar wurde. Aber die Sicht auf „13. 4. 1981“ ist heute, räumlich wie inhaltlich, eingeschränkt. Metzels Plastik befindet sich im Exil – entschärft: Sie war für den Kurfürstendamm gemacht, nun wirkt sie wie ein Selbstzitat.

Soweit Reaktionen des Publikums in dem Buch „Olaf Metzel: 13. 4. 1981“ (München 2005) überliefert sind, zeugen sie nicht von freier Denkweise der Kommentatoren. Es sind mehr oder weniger aggressive Gesten der Verweigerung, die eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Werk und damit eine debattenfähige Argumentation nicht erlauben. Die Feindseligen reagieren reflexhaft auf das Signal, das Metzel setzt, und sparen sich das Nachdenken. Es gibt auch Aufrufe zum Mord – größer kann die innere Unfreiheit wohl nicht sein. Hierauf kann kein Angebot sachlich-inhaltlicher Diskussion antworten. Die empörten Bürger vermeiden ihrerseits eine ästhetische oder kunstkritische Betrachtung. Sie verlegen sich auf Scheinargumente wie „Kunst kommt von Können“, wobei unklar bleibt, was genau sie an der Plastik für nicht gekonnt halten, oder „Das wollen wir von unserem Steuergeld nicht bezahlen“. Das erste das bekannte Klischee ohne Aussagekraft, das zweite ein Missverständnis der Rolle des Steuerzahlers in einem demokratischen Staat.

Es wird außerdem den uninteressierten Teil des Publikums geben, und es wird diejenigen geben, die das Werk gut heißen. Letztere haben sich in der Debatte eher zurückgehalten. Schon 1987 ist die Minderzahl der reaktionären Wutbürger unverhältnismäßig laut, gerne auch anonym. Die Freiheit, die der Künstler sich nimmt, erzeugt bei ihnen Rachegelüste. Ein „Aktionskreis Kunst“ spricht sich aus für „absolute Freiheit der Kunst“, meint aber so etwas wie Vogelfreiheit; spricht von „demokratischen Rechten“, meint aber die Mobilisierung eines Mobs. Im Unterschied zu heute standen dafür noch keine „sozialen Netzwerke“ zur Verfügung. In den Augen solcher Wortführer ist wahre Kunst, im öffentlichen Raum oder überhaupt, bloßer Zierat, formschön und inhaltsleer, niemals ein Stein des Anstoßes. Ein Werk ist die staunenswerte artistische Leistung eines soliden Handwerkers. Wer das nicht liefert, ist demnach kein Künstler.

Etwas nicht als Kunst zu akzeptieren, ist legitim, aber hier geht es den Empörten letztlich darum, den Spielraum der Freiheit, und damit die Kunst überhaupt, nicht zu akzeptieren.