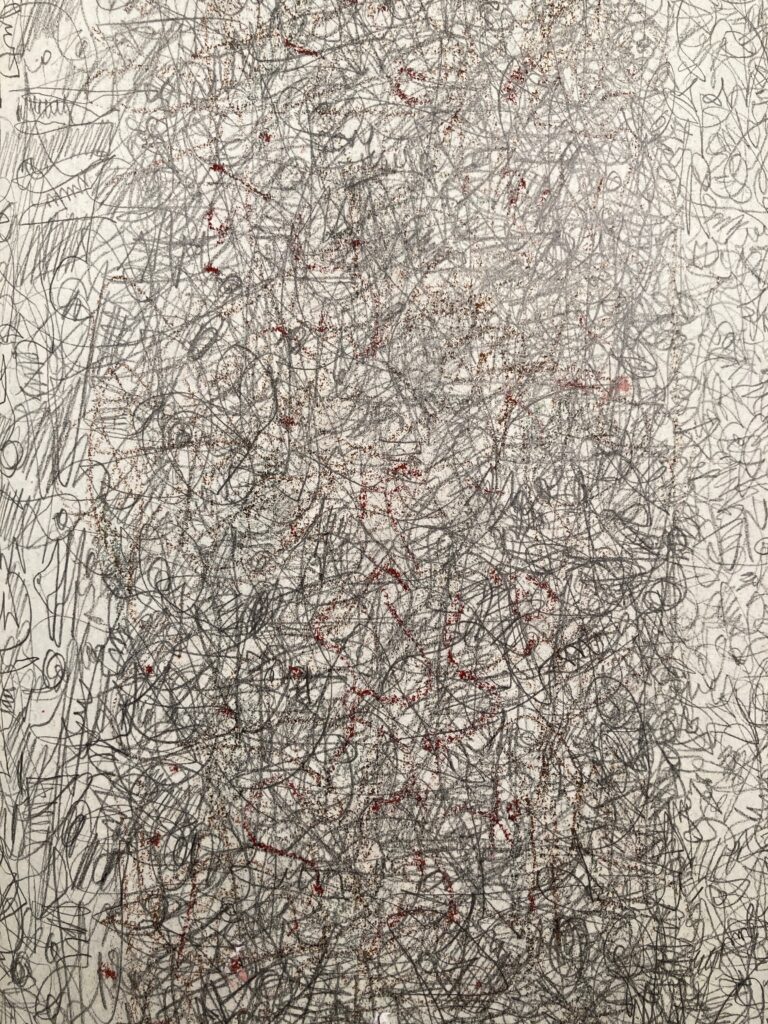

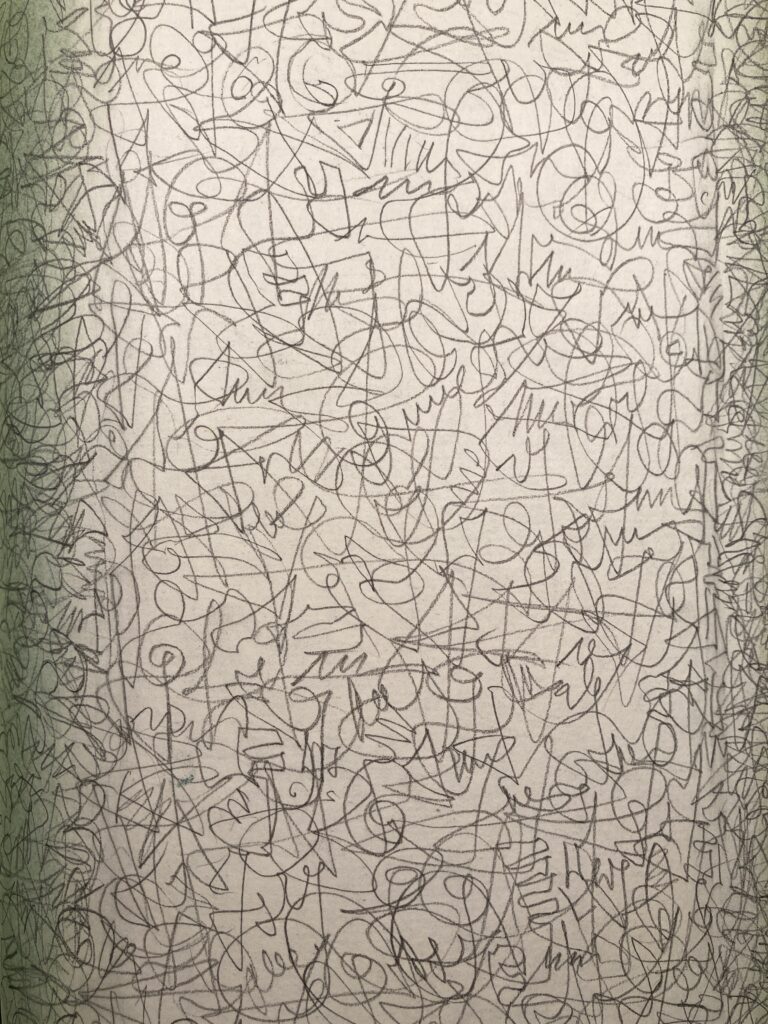

Ein ungeheures graues Spinnennetz ist da entstanden, ein schier unendliches Gewebe, gezeichnet in dunklem Selbstvergessen – gleichsam mit eingeschlummerter Seele, aber mit großem Scharfsinn. Eine kolossale Kritzelei, diese Million Striche und Strichelchen, zart und geistreich oder fest und markig. Alles Gegenständliche ist hinausgeworfen. Diese fleißigen Schraffierungen sind Schraffierungen an sich, in der vollkommenen Freiheit des Schönen schwebend.

Diese Sätze verwendete Gottfried Keller in seinem Roman „Der grüne Heinrich“, um den Erzähler sowie die Figur des Malers Erikson ein sie irritierendes Bild schildern zu lassen, das die Hauptfigur Heinrich Lee gezeichnet hatte. Die Diagnose am Ende lautet „Abstraktion!“. Und das ist in dem Text von 1854/55, in der ersten Fassung des Romans also, ein vernichtendes Urteil: „Dein Gekritzel (…) zeigt mir, daß du dich übel befindest“, sagt Erikson zum „grünen Heinrich“.

Dieselben Formulierungen, rund 150 Jahre später auf die Zeichnungen von Heinrich Küpper (1919 – 2009) bezogen, zielen nun nicht mehr auf ein verdammendes Urteil. Sie passen überraschend gut zu der Arbeitsweise des Künstlers, der die „kolossale Kritzelei“ mit geübter Hand, stetiger Schaffenslust und in immer neuen Variationen betrieb. Der zufälligen Namensgleichheit des fiktiven und des realen Heinrich soll keine verborgene Bedeutung zugeschrieben werden, aber es ist ein schöner, passender Zufall. Denn in der Arbeitsweise, der fiktiven im Roman und der realen in Küppers Werk, gibt es deutliche Parallelen. Nur die künstlerische und gesellschaftliche Bewertung dessen, was da sichtbar wurde, hat sich radikal geändert.

So befand sich Heinrich Küpper immer besonders wohl bei der zeichnerischen Arbeit, die sein Lebenselixier war. Das Erstaunliche ist indes nicht, dass sich die Ansichten über die Abstraktion bekanntermaßen gewandelt haben, sondern dass Gottfried Keller solche Bilder schon zu einer Zeit beschrieben hat, als es sie in der Kunstwirklichkeit noch gar nicht gab. Die ersten abstrakten Werke lassen sich um 1900 in der westlichen Welt ausmachen, also deutlich noch nach der zweiten Fassung des „Grünen Heinrich“ von 1879/80. Der schweizer Schriftsteller kannte freilich die Voraussagen einer abstrakten Kunst in der romantischen Literatur.

Aber solche Ideen brachten ihn in einen ernsten Konflikt, dem zwischen dem Anspruch einer damals für angemessen und schicklich gehaltenen Landschaftsmalerei und dem nicht gesellschaftsfähigen Subjektivismus einer Bildlichkeit, die sich frei machte von den tradierten Vorstellungen. Keller, der sich als Maler gescheitert sah, nahm diesen in der Kunstöffentlichkeit später wichtigen Konflikt um viele Jahre vorweg; und er ließ ihn im Roman nicht gut ausgehen.

In der ersten Fassung stirbt Heinrich Lee am Ende, unversöhnt mit sich, seiner Kunst und der Welt überhaupt. Allerdings finden sich zur „Kritzelei“ hier die geradezu liebevollen Beschreibungen, die eingangs zitiert sind – und die sich im Nachhinein als zukunftsweisend lesen lassen. Das ändert sich in der zweiten Version, dort sind das „Selbstvergessen“ und der „große Scharfsinn“ gestrichen, gerade das, was tiefer in die Antriebe für diese Arbeitsweise blickt. Stattdessen ist Heinrich Lee nun „in dem Netze gefangen“, und auch, wenn er am Ende dieser Fassung am Leben bleiben darf: Sein kolossales Bild wird in diesem Fall von Erikson zerstört, in einem eigenmächtigen Anfall von Bildersturm.

Seine grandiose Utopie der Abstraktion war Keller offensichtlich nicht geheuer; sie bleibt aber hellsichtig. In dem, was Künstler und Schriftsteller tun, liegt eben oft mehr Sinn, als sie selbst wissen. Der Soziologe und Philosoph Pierre Bourdieu hat das in seinen Manet-Vorlesungen erhellend beschrieben: Es gibt immer einen Unterschied zwischen Intention und praktischem Sinn. Das gilt auch für das „Gekritzel“ des „grünen Heinrich“. Es verletzt etablierte künstlerische Begriffe und lässt sie hinter sich, weil das Zeichnen als körperliche Aktion sie nicht braucht. Der Körper versteht Dinge, die nicht gewußt und nicht verstanden werden, so Bourdieu, aber auch in automatischen Gesten steckt ein Gedanke – mit eingeschlummerter Seele, aber mit großem Scharfsinn.

Wer die Bilder im Auge und in der Hand hat, befindet sich nicht übel wie der arme Heinrich Lee, er darf sich glücklich schätzen – wie es Heinrich Küpper war, der seine Art des Zeichnens lächelnd, mit der Hand gestikulierend beschrieb, nie mit Worten. Er arbeitete so in einer Zeit, in der die Abstraktion sich in Europa durchgesetzt hatte. Allerdings interessierte er sich kaum für diesen sehr weiten Begriff. Seine faszinierenden Werke entstanden ohne erklärte Theorie, in innerer Freiheit und aus tiefer Freude am Machen und Schauen auf diese Million Striche und Strichelchen, zart und geistreich oder fest und markig.