Was KP Kremer selbst in ein entwertetes Sparbuch eingetragen hat mit Pinsel und Farbe, wird auf besondere Weise verzinst. Reichtum und Kostbarkeit entstehen hier für das Erleben des Betrachters. Das Heft ist in der Mitte kreuzförmig perforiert, um es für die Bankökonomie zu entwerten. Der Künstler hat das gedruckte Linienraster der Rubriken ergänzt durch perspektivische Linien, die auf das Kreuz in der Mitte zulaufen. Aquarellfarbe bildet wolkige Flächen, umgrenzt von Farbverdichtungen an den Rändern, die beim Trocknen entstehen. Schwungvolle blaue Linien hat er mit dem trockenen Pinsel hinzugefügt. Man könnte an ein abstrahiertes barockes Deckengemälde denken – das Kreuz würde dann auf eine Kirchenkuppel hindeuten -, erschiene das sakrale Symbol nicht in der Zeile „Unterschrift des Beamten“.

Dieses Beispiel aus dem umfangreichen Werk des Künstlers beinhaltet auf kleinem Format verdichtet vieles, was für KP Kremers Arbeitsweise und Absichten grundlegend wichtig ist. Es geht um das Entdecken und wirkungsvolle Darstellen ästhetischer Phänomene, die nicht alltäglich und selbstverständlich sind. Es geht in der Tat um das „Kostbare“: Es zeigt sich im differenzierten Ausdruck der Farbe, in der Qualität von Materialien, in der freien individuellen Handschrift ebenso wie in ihrem Gegensatz, dem geometrisch Geordneten, bei alldem immer auch in den Nuancen, den subtilen Sensationen, die mit feinem Sinn zu erspüren sind.

Der Blick für das, was leicht übersehen wird, ist bei KP Kremer geschärft. Und was er entdeckt, will er natürlich mitteilen, erfahrbar machen. Das zeigt vom 21. April an die Ausstellung im Museum Burg Wissem mit ihrem thematisch dem Ort angemessenen Schwerpunkt auf Künstlerbüchern und verwandten Papierarbeiten. Die großen monochrom erscheinenden Leinwände, ein wichtiges Kapitel in seinem Schaffen, bleiben hier ausgespart. Aber unter den gezeigten Aquarellen auf Büttenpapier finden sich ebenfalls Farbflächenmalereien, auf die der Begriff der „konkreten Kunst“ anwendbar scheint. Nicht auf Gegenständliches bezogen, auch nicht abstrahierend, stehen diese Farbzonen für sich. Die Retrospektive macht indes deutlich, dass sich KP Kremers Werk nicht auf das Genre „konkret“ beschränkt. Derlei Erkundungen von Farbklängen und Farbatmosphären sind für ihn eine Möglichkeit neben anderen.

Die Verbindung von Ordnungsstrukturen und freien Farbflüssen, von geometrischer Genauigkeit und informeller Gestik, von Plan und Zufall ist grundlegend für die Werkentwicklung. Um diese Spannungen, das Miteinander des Gegensätzlichen ins Bild zu setzen, hat KP Kremer eine Vielzahl von Methoden und Strategien entwickelt. Daher zeigt die Ausstellung unterschiedliche Buch-Unikate, deren Bandbreite von wiederum streng geometrischen Auftritten über spielerische Collagen bis zu dramatischen Farb-Eruptionen reicht. Einerseits gibt es die Bücher, die direkt bemalt werden – so wie das eingangs genannte Sparbuch -; andererseits Leerbücher, auf deren Seiten Elemente geklebt werden, die Papierfläche also der Bildraum ist; oder solche, die lediglich als Präsentationsfläche für eingeklebte eigenständige Arbeiten dienen.

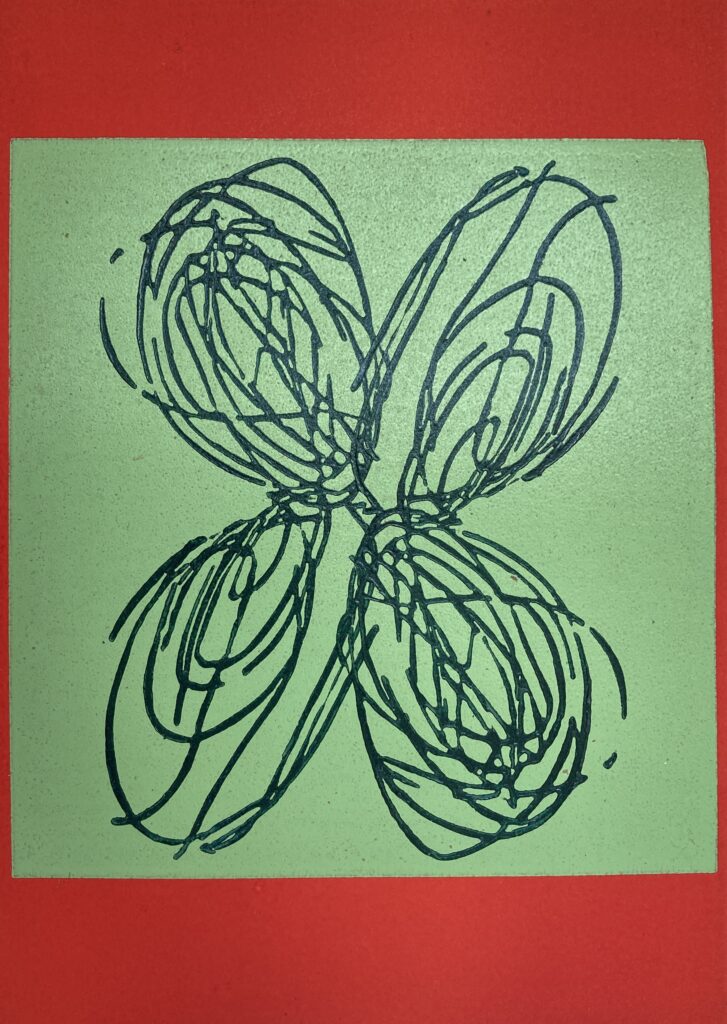

Die intuitive Verteilung von Kreisflächen aus schwarzem Papier auf den roten Seiten eines Heftes ergibt eine Abfolge von freien Mustern. „Ich spiele gerne“, sagt KP Kremer, und hier hat es etwas von Domino nach ganz eigenen Regeln. Der einfache Farbkontrast gibt dem Geschehen Halt. Komplexer sind die Collagen aus schmalen Papierstreifen, die an Mikado denken lassen: Die schwarzen, braunen, grünen und orangefarbenen Linien stammen aus Plakatdrucken und Schnittmusterzeichnungen und sind auf einem trapezförmig beschnittenen Teil des Schnittmusters arrangiert. So spielerisch das auf den ersten Blick wirkt, ist das Arrangement hier nicht dem Zufall überlassen; mit Kalkül arbeitet Kremer die visuellen Werte des gefundenen Materials heraus.

Die Ordnungsstruktur von Linienrastern und Rubrik-Bezeichnungen ist in einem Buch mit Aquarellzeichnungen und Pinselflecken in starken Blau-, Rot-, Gelb- und Orangetönen weitgehend überdeckt. Die mehrfache Übermalung scheint das Reglement auslöschen zu wollen. Der opulente Farbauftritt, ein Geflecht von Linien auf wolkigen Zonen, reizt mit subtilen Effekten: So hat die nasse Aquarellfarbe auf dem feucht gewellten Papier kleine Pfützen gebildet, die nach dem Trocknen rote, fast regelmäßige Rechtecke ergeben. Die Ordnung ist nur marginal noch aufgerufen, nur eben noch zitiert.

Die ursprüngliche Bedeutung der in vielen Arbeiten verwendeten Texte spielt in der Regel keine Rolle. Es gibt Blätter mit Börsenkursen und Todesanzeigen, es gibt ausrangierte Aktendeckel mit Kürzeln und Ziffern („Laufmappe“). Sie repräsentieren Kategorien der Wirklichkeit und bringen ihre eigene Ästhetik ein. Der Künstler kann sie mit als wertvoll konnotierten Farben – Gold, Magenta, Purpur aus der sakralen Tradition – aufwerten, ästhetisch kostbarer machen. Er kann sie mit einem grellen Orange konfrontieren, das die Geometrie von Rubriken herausstellt – auch das grafische Fundstück ist damit im Sinne der gegenstandsfreien Konkretion aufgefasst.

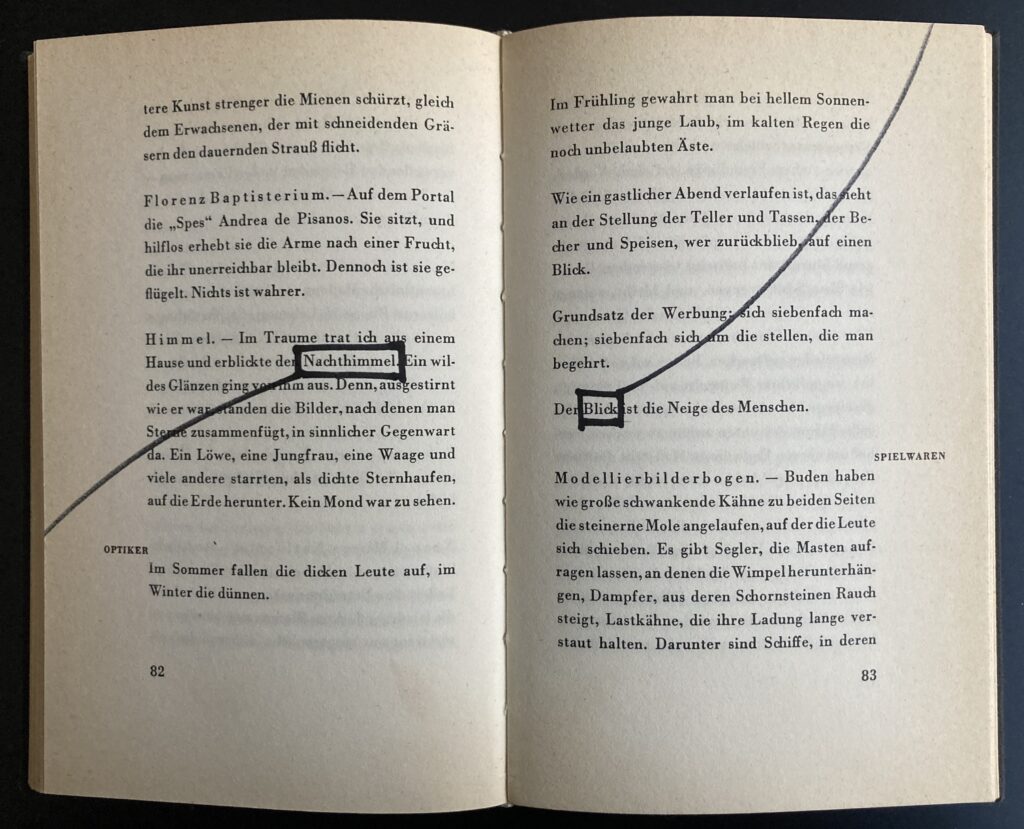

Das schwerere Gewicht innerhalb der Zweiwertigkeit der Kategorien (fragmentarisch lesbarer Text mit gleichzeitig grafischer Eigenständigkeit) liegt in den meisten Fällen auf dem visuellen Aspekt. Auf einem von nur drei Leinwandbildern der Ausstellung wird das Gewicht allerdings verschoben hin zu deutlicheren inhaltlichen Mitteilungen: Lyrische klingende Zeilen – „…uns in der Maisonne liebten“ und „beim Duft der Kamelien“ – in sachlichen Schreibmaschinentypen, dazu arabeskenhafte handschriftliche Eintragungen – Kopien aus einer alten Urkunde – stehen als Zeilen auf einem Rubrikenraster, ohne dessen Einteilungen zu folgen. Das alles ist mit dem Pinsel gezeichnet und stark vergrößert, auf 180 mal 130 Zentimeter. Die Konzentration auf den Text und der Verzicht auf Farbe verdeutlichen die Spannung zwischen dem Konstruktiv-Konkreten und der Expressivität noch einmal anders. Auch formal eher sachlich auftretende Bilder transportieren emotionale Qualitäten.

Es geht demnach in diesem Werk grundsätzlich nicht um eine Konkretion im Sinne einer ideellen Reinheit von Form und Farbe, um Purismus. Kremer forciert einen offenen Prozess, in dem Rationalität und Gefühl im Erleben nicht künstlich getrennt werden.

Das ist die gekürzte Fassung meines Textes zum Katalog „KP Kremer: vivace“, der anlässlich der gleichnamigen Ausstellung im Museum Burg Wissem in Troisdorf erscheint. Eröffnung 21. April, 16 Uhr. Finissage am 16. Juni um 15 Uhr: KP Kremer im Dialog mit Jürgen Röhrig.